Theologische Fakultät der Rijksuniversiteit (Reichsuniversität) Utrecht

Die interreligiöse Basisschule Juliana-van-Stolberg in Ede

Untersuchung und Dokumentation (Utrecht, im März 1993)

Teilprogramm III: Lebensanschaulich/weltanschauliche Bildung und Sinngebung

im Schulunterricht

Projekt III: Schulunterricht und lebensanschauliche Sozialisation

Projektteil I.a.3: Die interreligiöse Schule Juliana-van-Stolberg in Ede

Leitung: Prof. Dr. Trees T.G.I.M. Andree, Drs. Piet D.D. Steegman,

Dr. Marianne Timmer

Die Originalfassung lautet: De Interreligieuze Basisschool Juliana van Stolberg in Ede:

Schoolvoorbeeld voor de jaren '90?

Gekürzte Fassung: Ubersetzung aus dem Niederländischen von Jörg Weispfennig

Redaktion: Reinhard Kirste und Jan Slomp, April 1995

INHALTSÜBERSICHT

Aufgabenstellung

1. Einleitung

1.1. Muslime in den Niederlanden

2. Muslimische Schüler in protestantisch‑christlichen Basisschulen: Von Gästen zu „Bleibern“

2.1. Sonderausschuss Protestantisch‑christlicher Schulunterricht und kulturelle Minderheiten

2.2. Praktische Umsetzung der Ziele des Sonderausschusses

2.3. Wahl der Schulform

2.4. Weitere Entwicklungen

3. Die Entwicklungen innerhalb des Religionsunterrichtes an der Juliana-van-Stolbergschule

seit der Aufnahme muslimischer Schüler

3.1. Auffangschulen für Anderssprachige mit integrativen „Schleusen“klassen

3.2. Experimentelle Basisschule: ein Entwicklungsprojekt

3.3. Begegnungsunterricht

3.4. Islamischer Religionsunterricht innerhalb des christlichen Begegnungsunterrichts

3.5. Reaktionen auf den Vorstandsbeschluss der Vereinigung CNS

(= Christliche Nationale Schulen)

3.6. Einsetzung und Aktivitäten der Grundsatzkommission

3.7. Fortführung des Experiments

3.8. Denkschrift „Die CNS‑Basisschule Juliana‑van‑Stolberg: Rückblick und Zukunft“

3.9. Auf dem Weg zur Verselbständigung

3.10. Auf eigenen Füßen

3.11. Gründung einer islamischen Schule in Ede

4. Interreligiöser Unterricht an der Juliana-van-Stolberg-Schule: Ideal oder Wirklichkeit?

4.1. Interreligiöser Unterricht

4.2. Wie wird der religiöse und lebensanschauliche Unterricht mit Inhalt erfüllt?

4.3. Feste

4.4. Entwicklung des Unterrichtsmaterials

4.5. Erläuterung einer Unterrichtseinheit

4.6. Wünsche und Möglichkeiten für die Zukunft

4.7. Externe Kontakte

5. Schlussbetrachtung

4. Interreligiöser Unterricht an der Juliana-van-Stolberg-Schule: Ideal oder Wirklichkeit ?

4.1. Interreligiöser Unterricht

Zum 1. Januar 1990 ist die Juliana-van-Stolberg-Schule eine selbständige interreligiöse Schule geworden. Die Schule setzt sich zum Ziel, alle Schüler bei ihrer interreligiösen Entwicklung zu betreuen. Dabei geht sie von der Gleichwertigkeit der beiden innerhalb der Schule vertretenen Religionen aus: dem Islam und dem Christentum. Darum wird sowohl christlicher wie islamischer Religionsunterricht erteilt. Der Gedanke dahinter ist, dass die Schüler aus Wissen und Wertschätzung für ihre eigene religiöse Tradition heraus besser imstande zu Gespräch und Begegnung mit einer anderen Tradition sind. In einem Entwurf des Schullehrplanes für die Julinana-van-Stolbergschule steht über den Religionsunterricht das Folgende:

Der Religionsunterricht richtet sich im Besonderen auf den Bereich der religiösen Entwicklung. Dieser Bereich umfasst

· kognitive Aspekte

Wissensvermittlung über die eigene und die andere in der Schule anwesende Religion,

· affektive Aspekte

Wie verhält man sich gegenüber der eigenen und der anderen Religion,

· emotionale Aspekte

z.B. religiöse Rituale oder religiöse Feste.

Die Juliana-van-Stolberg-Schule hat sich dafür entschieden, Kinder bei der Eingewöhnung in die eigene Religion zu begleiten, um von da aus die andere zu erschließen. Auch in der Unterstufe wird das Erkennen eigener vertrauter Dinge bei dem anderen obenan stehen. Schüler des Mittelstufe besuchen sich gegenseitig (wörtlich und im übertragenen Sinne), um dem anderen zu in dessen Eigenheit zu begegnen. Oberstufenschüler beginnen den Dialog, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in beiden religiösen Traditionen festzustellen.

Diese Wahl des Religionsunterrichtes ist von dem Gedanken bestimmt, dass Integration erst dann zustande kommen kann, wenn aus einem tief gewurzelten Bewusstsein des Eigenen heraus der Dialog mit dem anderen angegangen wird. Nicht nur die Religionsstunden waren ein Teil des interreligiösen Unterrichtes an der Juliana-van-Stolberg-Schule. Der gesamte Unterricht ist interkulturell. Das geht weiter, als an hohen Festtagen der verschiedenen Traditionen (wie Sinterklaas oder Zuckerfest) die jeweiligen Gewohnheiten und Gebräuche kennen zu lernen. In der Juliana-van-Stolberg-Schule wird in allen Fächern Rücksicht auf den kulturellen Hintergrund der Schüler genommen. So wurde eine neue Rechenmethode eingeführt, bei welcher Beispiele genannt werden, die sowohl für christliche wie muslimische Schüler erkennbar und aufhellend sind. Auch in der äußeren Ausstattung der Schule ist der interkulturelle Aspekt wiederzufinden. Poster mit Abbildungen, die in der christlichen und islamischen Tradition bekannt sind, hängen in der Schule verteilt.

Bei der Organisation der Schule ist das interreligiöse Element auch wiederzufinden. Die Teilnahme von Muslim-Eltern hat stark zugenommen. Marokkanische Väter arbeiten aktiv in der Schule mit. Aber auch marokkanische und türkische Mütter kommen stets öfter und mit größerer Selbstverständlichkeit in die Schule, um sie sich anzusehen, Fragen zu stellen oder um bei Aktivitäten wie Flohmärkten oder einer Klassenreise mitzuhelfen. Bei den jährlichen großen Festen wie dem Weihnachtsfest und dem Erntefest sind sowohl die autochthonen wie die allochthonen Eltern in die Vorbereitungen einbezogen und bei den Feiern anwesend.

Auch haben die türkischen und marokkanischen Eltern sich verstärkt in der Schule engagiert: Elternrat, Mitbestimmungsrat und Vorstand. Dadurch arbeiten sowohl autochthone wie allochthone Eltern an der Beschlussbildung in der Schule in Bezug auf gewünschte zukünftige Entwicklungen mit.

Obwohl alle diese Elemente unter das Prädikat „interreligiös“ fallen, kann die Frage gestellt werden, ob der Begriff „interreligiös“ die beste Bezeichnung für die Juliana-van-Stolberg-Schule ist. Sie wird manchmal auch „Zusammenarbeitsschule" genannt. Bevor die Schule aus der Vereinigung CNS trat, wurde an der Juliana-van-Stolberg-Schule über „Begegnungs-Unterricht“ gesprochen. Hiervon wurde später abgesehen. Es fand zwar Begegnung statt, aber die Begegnung hatte keine gleichwertige Grundlage. Es wurde in Klassenform Unterricht erteilt über Themen, wobei der größte Teil des Lehrmaterials doch von niederländischer und christlicher Herkunft war. Außerdem hatten die niederländischen Team-Mitglieder eine begrenzte Kenntnis des Islam. In Wirklichkeit dominierte die westliche Denkweise. Der Begriff „Begegnungsunterricht“ suggerierte damals mehr, als er wahr machen konnte. Darum werden die Religionsstunden jetzt anders gestaltet als in der Periode des Begegnungsunterrichtes.

"lch glaube nicht mehr an eine integrierte islamisch-christliche Religionsstunde. Ich glaube wohl an eine Stunde, in welcher die Kinder die Erfahrungen, die sie während der getrennten Vertiefungsstunden gesammelt haben, miteinander teilen können. Darin schlägt das echte Herz der Bewegung, die entsteht, wenn der Kontakt darüber entsteht, was verbindet und auch darüber, worin miteinander die Verschiedenheiten erlebt werden." (Bart ten Broek)

Im Laufe der Jahre wurde an der Juliana-van-Stolberg-Schule an mehr Gleichheit zwischen Christen und Muslimen gearbeitet. Darum wird jetzt lieber über eine Zusammenarbeits-Grundlage gesprochen, die auf Gleichwertigkeit gegründet ist.

4.2. Wie wird der religiöse und lebensanschaullche Unterricht mit Inhalt erfüllt?

Organisatorisch gesehen finden an der Juliana-van-Stolberg-Schule Religionsunterricht und lebensanschauliche Bildung statt (vgl. Abschnitt 3.9.) Die Schule will die Schüler bei ihrer religiösen Entwicklung begleiten. Dabei hat man sich bewusst für getrennten christlichen und islamischen Religionsunterricht entschieden. Daneben gibt es für alle Schüler gemeinsame "Erkennungsstunden". Der Wochenablauf an der Schule sieht demnach wie folgt aus:

Es findet für alle Schüler auf zwei Niveaus eine Wocheneröffnung statt.

Sie dient als Einführung in das Wochenthema.

Pro Woche gibt es ein anderes Thema, aber die Themen bilden miteinander einen roten Faden, der durch das Jahr leitet. Bei der Wocheneröffnung wird durch eine Geschichte aus der Volksliteratur, aus Märchen, Sagen, Legenden und anderen Erzählungen bereits ein Anstoß für das Thema gegeben. Insbesondere wird die Aufmerksamkeit auf Erzählungen aus der türkischen, marokkanischen und niederländischen Kinderliteratur gelenkt. Ein Mitglied des Lehrerteams bereitet mit seiner/ihrer Gruppe in jeder Woche eine „Feier“ vor.

Die christlichen Religionsstunden werden ein bis zweimal in der Woche durch die eigene (christliche) Lehrkraft für die Schüler, deren Eltern christlichen Religionsunterricht wünschen, erteilt. Zum selben Zeitpunkt, an dem die niederländischen Schüler dem christlichen Religionsunterricht folgen, wird für die muslimischen Schüler islamischer Religionsunterricht gegeben. Der islamische Religionsunterricht wird in der Unterstufe durch eines der muslimischen Teammitglieder versorgt, und in der Mittel- und Oberstufe durch einen marokkanischen Vater und einen türkischen Imam. Das Unterrichtsangebot findet jeweils in niederländischer, arabischer bzw. türkischer Sprache statt. Sowohl die christlichen wie die islamischen Religionsstunden werden Vertiefungsstundengenannt. Mit den alltäglichen Erfahrungen der Kinder als Ausgangspunkt werden ihnen Geschichten aus der eigenen religiösen Tradition erzählt.

Weiterhin findet in jeder Gruppe einmal wöchentlich eine Erkennungsstunde statt. Ursprünglich hießen diese Stunden Begegnungsstunden, aber mit dieser Bezeichnung war man nicht ganz zufrieden. Der Name „Erkennungsstunde“, der jetzt gehandhabt wird, bringt besser zum Ausdruck, was innerhalb dieser Stunden stattfindet. Diese Erkennungsstunden, in welchen das Erkenneng, die Begegnung und der Dialog im Mittelpunkt stehen, werden durch die eigenen Gruppen-Teammitglieder gestaltet. Christliche und muslimische Schüler erhalten dann gemeinsam Unterricht.

„Die Erkennungsstunden beabsichtigen, die überraschende Erfahrung von der Wieder-Erkennung des Andersseins eines anderen zustande zubringen. Es geht in diesen Stunden um mehr als allein um Wissen über die religiöse und lebensanschauliche Eigenheit des anderen. In diesen Stunden wird nachdrücklich an der Einstellung gegenüber dem anderen und der Wertschätzung für den anderen gearbeitet. Das Erkennen der (Glaubens)Erfahrungen anderer prägt die eigene Glaubenserfahrung mit.“

(aus: J. ter Avest und L. Spek: Notities over het godsdienstonderwijs/ levensbeschouwelijk onderwijs

op de Juliana-van-Stolberg-School, 13. April 1993, S. 1)

Bis zur Verselbständigung der Juliana-van-Stolberg-Schule wurde der Tag mit einem Gebet begonnen. Jetzt hat jedes Teammitglied für den Beginn des Tages eine eigene Form gewählt. Das variiert vom Singen eines Liedes, dem Lesen eines Gedichtes bis zum Erzählenlassen von Schülern, über etwas, was für sie im Moment wichtig ist.

Die Woche wird mit einem Wochenabschluss beendet. Dies geschieht auf dieselbe Weise wie die Wocheneröffnung. Es gibt eine für die Unterstufe und eine zweite für die Mittel- und Oberstufe. Während des Wochenabschlusses wird das Thema der Woche abgerundet durch eine Erzählung, die Aufführung eines kleinen Theaterstückes oder das Singen eines Liedes. Zeichnungen, Zusammengeklebtes und ähnliche Produkte, die im Rahmen des Themas der vergangenen Woche gemacht wurden, zeigen sich die Schüler während des Wochenabschlusses gegenseitig.

Die Juliana-van-Stolberg-Schule hat sich bewusst dafür entschieden, gemeinsame Wocheneröffnungen und Wochenabschlüsse für alle Kinder zu organisieren. Diese fördern den Gemeinschaftsgeist und versuchen auch, eine spürbare Auswirkung des geführten Dialoges zu sein.

4.3. Feste

Gemeinsames Erleben äußert sich nicht allein im Unterricht, sondern auch bei den jährlichen christlichen und islamischen Festen und Bräuchen. Nikolaus, Weihnachten und das Id al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) feiern die Schüler zusammen, wobei sie gegenseitig von ihren Traditionen und Gebräuchen erfahren. Zu den Feiern werden die Eltern auch immer eingeladen. Im November wird das Erntedankfestgefeiert. Im November I991 stand z.B. die ganze Woche unter dem Thema: „Dankbarkeit für die Nahrung, die die Erde uns gibt“. Etwa in der Mitte der Woche war eine Feier. Morgens brachten die Kinder Essen mit, das in der Halle der Schule aufgebaut wurde. Für die Mütter gab es einen „Kaffeemorgen“. Danach blieben einige Mütter, um beim Austeilen des Essens an die Schüler zu helfen. Die Schüler kehrten danach mit dem Essen in ihre eigenen Klassen zurück, um dort miteinander das Fest zu feiern und natürlich auch zusammen zu essen.

Zu Sankt Martinwird das Fest des Lichtes an den dunkler werdenden Tagen gefeiert. Die Schüler basteln Lampions. Wenn es abends dunkel wird, treffen sich die Schüler und auch die Lehrerinnen mit den leuchtenden Laternen auf dem Schulhof, um in einem Lichterumzug durch die Nachbarschaft zu laufen.

Das Fest, welches nach Nikolaus kommt, ist Weihnachten. Die christlichen Eltern kommen am liebsten zur Weihnachtsfeier, aber auch viele muslimische Eltern sind als treue Besucher dabei. Für Muslime ist es aufgrund religiöser Motive schwierig, das Osterfestmitzufeiern. Mit Weihnachten haben sie nicht viele Schwierigkeiten. Weihnachten ist nämlich für die Muslime geeignet, den Propheten Isa/ Jesus zu ehren und seinen Geburtstag festlich zu begehen.

Anfänglich wurde Weihnachten an der Juliana-van-Stolberg-Schule nach altbekanntem Muster gefeiert. Die Weihnachtserzählung der Bibel wurde gelesen und bekannte Weihnachtslieder wurden gesungen. Aber durch den thematischen Ansatz der anderen Religionsstunden fiel das Weihnachtsfest ziemlich aus dern Rahmen. So wurde in den vergangenen Jahren zu Weihnachten ein Musical aufgeführt, ohne auf spezifische christliche oder niederländische Formen zurückzugreifen.

Beim Fest der Geburt Mohammeds arbeiteten die Teammitglieder mit einer Anzahl muslimischer Eltern an der inhaltlichen Gestaltung des Festes zusammen. Auf Initiative marokkanischer Eltern wird nun jedes Jahr Id al-Fitr (Fest des Fastenbrechens am Ende des Fastenmonats Ramadan) gefeiert. Aus diesem Anlass organisieren einige Mädchen ein Fest für Mädchen. Durch solche Aktivitäten wächst die Verbundenheit der muslimischen Eltern mit der Juliana-van-Stolberg-Schule.

4.4. Entwicklung des Unterrichtsmaterials

Als der Charakter der Schule sich im Laufe der achtziger Jahre von einer protestantisch-christlichen Schule zuerst in eine Begegnungsschule wandelte und danach in eine interreligiöse Schule, hatte dies einschneidende Folgen für den Religionsunterricht/ bzw. den lebensanschaulichen Unterricht. Wurde anfänglich der Religionsunterricht auf der Grundlage der christlichen Tradition erteilt, so drängte sich doch immer mehr die Frage auf: Wie kann ein Religionsunterricht erteilt werden, der auch dem gerechtwird, was im Islam gelehrt wird? Was würde den Wünschen und Bedürfnissen der multireligiösen Schülerbevölkerung an dieser Schule entgegenkommen?

Dies führte dazu, dass über die Ausgangspunkte des interreligiösen/ lebensanschaulichen Unterrichtes ernsthaft nachgedacht werden musste, und in der Konsequenz dessen auch über die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für die tägliche Unterrichtspraxis.

Der interreligiöse Unterricht an der Juliana-van-Stolberg-Schule ist in den Niederlanden so einzigartig, dass kein geeignetes Material vorhanden war, welches für die Art des Religionsunterrichtes, den man auf der Juliana-van-Stolberg-Schule befürwortet, ausreichte. Darum wurde das Material mit eigenen Kräften entwickelt. Es gibt verschiedene Gruppen, die dazu beigetragen haben: Die Theologengruppe, die Produktionsgruppe(diese Gruppen waren für die Erarbeitung des Begegnungsunterrichts entstanden und wurden nun entsprechend weitergeführt, s.o. 3.3.).die Nachbarschaftsgruppe und die Kommunikationsgruppe.

Die Theologische Gruppe

Es sollte ein Modell für den Religionsunterricht entstehen, an welchem sowohl christliche als auch muslimische Schüler teilnehmen. Gedacht wurde an eine Art des Religionsunterrichtes, in welchem Raum für die Erzählungen aus beiden Traditionen gegeben wird, nämlich aus der Bibel und aus dem Koran. Vielleicht wäre es möglich, mit Themen zu arbeiten, in welchen Geschichten aus beiden Traditionen einen Platz finden konnten.

Die Nachbarschaftsgruppe

Sie bestand aus Menschen, die bei einem Nachbarschaftshaus mitarbeiteten. In ihr waren Bewohnerkommissionen und Jugendvereinigungen vertreten. Ihr Beitrag richtete sich vor allem darauf, was sich Stadtteil ereignete. Das waren lebendige Geschichten, die auf die Schule zukamen.

Die Produktionsgruppe

Sie war eine innerschulische Gruppe, die aus Teammitgliedern bestand, die miteinander danach streben, die Angaben der beiden ersten Gruppen in das Unterrichtsmaterial einzuarbeiten.

Die Kommunikationsgruppe

Sie trug Sorge, das entwickelte Material bei den Eltern bekannt zu machen. Ziel war, die Eltern so eng wie möglich in den Prozess des lebensanschaulichen Unterrichts einzubeziehen.

Von 1983-1985 funktionierten die Gruppen gut, nach 1985 blieb nur die Theologengruppe übrig (bis 1986).

Im Ganzen ging es um Folgendes:

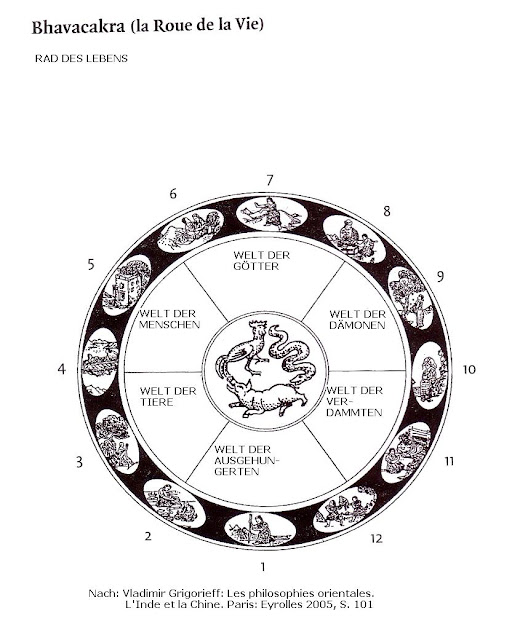

Es wird Rücksicht genommen auf die Lebenswelt des Kindes, und die Entwicklungsphase, in welcher sich das Kind, entwicklungspsychologisch gesehen, befindet, Auch bezüglich der Arbeitsformen wird Rücksicht darauf genommen, was Kinder eines bestimmten Alters anspricht, bzw. was sie bewältigen können. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Kreisgespräch in der Oberstufe in einer anderen Form durchgeführt wird als in der Unterstufe. Spiel-Lieder werden häufiger in der Unterstufe als Vorschlag für das 'Kreisgespräch’ aufgenommen. Der Kreis als solcher nimmt bei allen Gruppen (von der Vorschulgruppe bis zur Oberstufe) eine wichtige Aufgabe als Begegnungspunkt des Schultages ein.

(J. ter Avest, L.Spek:: Notities over het godsdienstonderwijs/ lebensbeschouwelijk onderwijs

op de Juliana van Stolbergschool, 13. April 1992, S.2)

Die Entwicklung des Unterrichtsmaterials gründet sich auf die Exegese der dazugehörigen Texte aus beiden Traditionen. Es wird auch regelmäßig von Kinderliteratur Gebrauch gemacht.

Bevor die Teammitglieder mit dem Unterrichtsmaterial in den Gruppen an die Arbeit gehen, findet zuerst noch eine Lehrhauszusammenkunft statt. Dieses Lehrhaus ist ein Informationstreffen für Teammitglieder, während die Produktionsgruppe Rechtfertigung und Verantwortung der Themenauswahl und eine Erläuterung zur inhaltlichen Ausarbeitung gibt.

Wichtig ist, dass eine Rahmenstruktur entsteht und eine Anzahl Prinzipien in Bezug auf die Entwicklung von Unterrichtsmaterial festgelegt werden, die der Lehrkraft helfen, die Entwicklung des Unterrichtsmaterials in der richtigen Weise durchzuführen. Dabei werden Kontakte mit Personen und Institutionen, die sich mit der Entwicklung von Material für lebensanschaulichen Unterricht befassen, und gute Dienste leisten können, gepflegt, wie etwa zur Stiftung Religion und Erziehung in (SGO) und dem Christlich-Pädagogischen Studienzentrum (CPS), beide in Hoevelaken.

4.5. Erläuterung einer Unterrichtseinheit

Zwei Schuljahre nacheinander wurden thematische Unterrichtsreihen für den religiösen und lebensanschaulichen Unterricht in der Juliana-van-Stolberg-Schule entworfen.

Im Schuljahr 1990/ 1991 wurden die Erzählungen über Josef und Moses, die im Koran Yusuf und Musa genannt werden, für die Schüler ausgearbeitet. Sowohl in der Bibel wie im Koran nehmen die Berichte über Josef/Yusuf und Moses/Musa eine wichtige Stelle ein. Dies führte zur Entscheidung, diese Geschichten den Schülern weiterzuerzählen. Aus den Josef/Yusuf-Geschichten wurde eine Reihe Themen ausgewählt wie Sorgsamkeit, (nicht) Dazugehören, einen Auftrag erfüllen und Früchte desLandes. Diese Themen wurden im Blick auf das Niveau der verschiedenen Gruppen ausgearbeitet.

Das Thema Sorgsamkeitwurde für die Unterstufe so übertragen: Wer sorgt für dich? Dein Vater und deine Mutter? Und für wen sorgen sie sonst noch? Wer bringt dich ins Bett? Wer kümmert sich sonst noch um dich? Eine große Schwester oder die Lehrerin/der Lehrer?

Mit den Schülern der Mittelstufe wurde im Rahmen dieses Themas über Eifersüchtig sein (auf einen Bruder oder eine Schwester) gesprochen und über Vorgezogen bzw. Zurückgesetzt werden. Mit den Schülern des Oberstufe wurde nach den unterschiedlichen Beziehungen gefragt, die in einer Familie sind (zwischen Vater und Mutter, Brüdern und Schwestern, Vater und Kindern, Mutter und Kindern), nach der Verantwortung füreinander, dem eigenen Charakter und somit auch dem ganz eigenen Platz eines jeden Familienmitgliedes.

Das übergreifende Thema des Schuljahres 1991/1992 war: "Mit einer Geschichte zu neuen Kräftenkommen" (Das ist ein Wortspiel im Niederländischen). Während des Schuljahrs kamen zwei Projekte an die Reihe. Von September bis Dezember 1991 lief ein Projekt über wichtige Personen aus der christlichen und islamischen Tradition, wie Adam, Noah, Jona, Hiob und Zacharias. Von Februar bis einschließlich Mai kam das zweite Projekt über die wichtigsten Lebensregeln aus der christlichen und islamischen Tradition, und zwar die Zehn Gebote des Mose, die fünf Säulen des islamischen Glaubens. Des Thema der ersten Schulwoche lautete: ‘Erzähle mir deine Geschichte’. Beabsichtigt war, dass die Schüler einander mit Hilfe von Geschichten, Zeichnungen, Gedichten und Collagen ihre Ferienerlebnisse erzählten.

Eine der Unterrichtsreihen aus dem Jahresthema ‘Mit einer Geschichte zu neuen Kräften kommen’ handelt von Noah. Die Stunden in der Woche, in welcher Noah behandelt wird, sehen für die Unterstufe folgendermaßen aus:

Während der gemeinsamen Wocheneröffnung wird anhand von Zeichnungen über die Arche Noah erzählt. Es werden Lieder von Noah gesungen. Zur Weiterbearbeitung dieser Wocheneröffnung malen die Kinder eine bunte Zeichnung aus, die wiederum als Einstieg bei den verschiedenen Religionsstunden gebraucht wird.

Der Kernbegriff der christlichen Religionsstunde ist: Gottes Sorge um die Schöpfung. Die Schüler sollen wissen, dass der Regenbogen das Zeichen von Gottes Bund mit den Menschen ist. Zuerst wird in spielerischer Weise am "Wassertisch" der Begriff Wasser erkundet. Was ist Wasser? Wie riecht und schmeckt Wasser? Was kann man damit tun? Was kann im und beim Wasser leben? (Pflanzen, Fische, Frösche, Enten). Fische können schwimmen. Wie können wir im Wasser sein, ohne zu schwimmen? (In einem Boot). Anschließend wird eine Verbindung zum Boot des Noah hergestellt, wobei die Betonung auf dem Regenbogen am Ende der Erzählung liegen soll: das Zeichen der Hoffnung und der Verheißung. Am Ende dieser Stunde färben die Kinder miteinander einen Regenbogen ein.

In derislamischen Religionsstunde geht es um die Sorge Allahs (Gottes) für die Schöpfung. Das Ziel dieser Stunde ist, den Schülern deutlich zu machen, dass Allah für Mensch und Tier sorgt. Die Geschichte von Noah wird erzählt, und darauf folgend, findet ein Gespräch mit den Schülern über die Tiere im Boot statt. Sind sie groß oder klein, dick oder dünn und welche Geräusche machen sie? Angeleitet durch die Geschichte wird schließlich ein farbiges Bild gemalt.

Auch bei der Erkennungsstundesteht Gottes Sorge für die Schöpfung im Mittelpunkt. Miteinander singen die Kinder ein Lied über den Regen. Es wird miteinander über das Boot in der Erzählung von Noah gesprochen. Miteinander bauen die Schüler aus Holzblöcken das Boot von Noah/Nuh.

Beim Wochenabschluss sitzen die Schüler bei den Booten. Das Lied über den Regen wird noch einmal gesungen. Die während des christlichen Religionsunterrichtes angefertigten Regenbögen werden aufgehängt. Als Abschluss dieses Wochenthemas wird ein Lied „Nach der Sintflut“ gesungen.

Mittel-und Oberstufe (Gruppe 4-6 und 8) haben eine gemeinsame Wocheneröffnung. Anhand eines Liedes erzählt ein Mitglied des Teams die Geschichte von Noah/Nuh.

In der christlichen Religionsstunde für die MIttelstufe (Gruppe 4 und 5) geht es darum, dass die Schüler lernen, dass man wieder von vorn beginnen kann, wenn man einen Fehler gemacht hat. Der Kerngedanke dieser Stunde ist: Gott wollte gern, dass es wieder gut würde. Mittels einer Zeichnung, die durch die Schüler in der vorangegangenen Woche angefertigt worden war, wird die Schöpfungsgeschichte, das Thema der vorigen Woche, in Erinnerung gerufen. Die Schüler stellen danach mit Ton die Schöpfung bildnerisch dar. Das Mitglied des Teams macht deutlich, dass die Tonarbeit manchmal nicht gelingt. Dann kann man den Ton wieder zu einem Ball kneten und von vorn beginnen. So war Gott traurig über die Schöpfung. Aber er gab den Menschen eine neue Chance. Zum Schluss des christlichen Religionsunterrichtes wird die Verbindung zur Erzählung von Noah hergestellt. In dieser Geschichte bekam der Mensch auch eine neue Chance.

In der islamischen Religionsstunde für die Mittelstufe geht es um Allah (Gott), der den Rechtschaffenen mag. Das Ziel dieser Stunde ist, dass die Kinder wissen, dass der Mensch so leben sollte, wie Allah es gern will. Es kommen stets Propheten, die die Menschen daran erinnern. Das Mitglied des Teams liest eine Geschichte über Menschen, die vom Erdboden weggeblasen wurden, weil sie nicht an Allah glaubten. In dieser Geschichte spielt der Wind eine wichtige Rolle. Die Kinder schreiben jetzt auf Zettelchen in der Form von Baumblättern, was sie meinen, was mit „Allah will gern,dass die Menschen gut leben“ beabsichtigt wird. Am Ende der Unterrichtsstunde spielt eines der Kinder Prophet. Dieser Schüler sammelt alle Baumblätter und liest sie vor. In einem Kreisgespräch ergänzt das Teammitglied, was nach seiner Meinung zu einem „Gut leben“ dazu gehört, aber noch nicht auf einem Baumblatt steht.

Die Erkennungsstundeder Mittelstufehandelt von „Gerettet werden“. Es wird die Geschichte eines Mädchens vorgelesen, das aus einem Segelboot fällt und gerettet wird. (Kinderbron, 5,1987 S.5) In einem Kreisgespräch werden zwei Aspekte der Erzählung über das Boot hervorgebracht: Es ist schön, in einem Boot zu segeln, aber auch spannend, ob man nicht herausfällt. Auch Wasser hat verschiedene Aspekte. Es ist schön, darin zu schwimmen, aber weniger schön, wenn man plötzlich hineinfällt. Die Verarbeitung dieser Unterrichtsstunde besteht im Anfertigen eines Segelbootes aus Papier.

Der christliche Religionsunterricht für die Oberstufe (Gruppe 6-8) hat zum Thema: „Eine neueChance“. Ziel dieser Unterrichtsstunde ist, dass die Schüler begreifen, dass die Erzählung über Noah eine Erzählung über eine neue Chance ist, die Gott den Menschen stets aufs neue gibt, um nach Seinem Ebenbild zu leben. Derartige Geschichten über eine zweite Chance sind auch in anderen Kulturen formuliert worden. Um das zu zeigen, wird mit den Schülern das Gilgamesch-Epos gelesen, welches von einer großen Überflutung handelt. In einem daran anschließenden Gespräch können die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Geschichte über Noah und dem Gilgamesch-Epos aufgezeigt werden. Wenn man in dieser Richtung weitergeht, tritt die folgende Frage auf: Sind wir Menschen zu einem eigenen Willen betätigt oder bestimmt Gott alles, was wir tun, und sind wir gewissermaßen Marionetten? Nachdem darüber gesprochen wurde, basteln die Schüler eine Marionette, die man bewegen kann.

"Allah belohnt die Menschen, die auf ihn hören" Das ist das Thema der islamischen Religionsstunde für die Oberstufe. In dieser Unterrichtsstunde wird Sure 71, die Erzählung von Nuh/Noah, miteinander gelesen. Auch wird dieselbe Geschichte erzählt wie in der islamischen Religionsstunde für die Mittelstufe. In einem Kreisgespräch wird über die Erzählung weiter gesprochen. Die Frau von Nuh und sein Sohn gehorchen nicht. Sie werden nicht im Boot gerettet. Allah hält viel von den Menschen, die Ihm gehorchen, die tun, was gut ist. Am Ende des Unterrichtes malen die Schüler eine Zeichnung von Nuhs Boot bunt aus.

Im Mittelpunkt der Erkennungsstundefür dieOberstufe steht das Thema: „Gerettet um zu retten“. Es wird eine Geschichte über einen Direktor einer Fabrik vorgelesen, die bankrott zu gehen drohte, aber dank der finanziellen Hilfe eines Millionärs kann die Fabrik doch geöffnet bleiben

(aus: K. Eykman und P. Vos: Die Arbeiterinnen von halb fünf, Amsterdam, 1986, S. 49-51)

In einem Kreisgespräch wird darüber gesprochen. Angesprochen werden Fragen wie: Wurde dir schon einmal Hilfe geleistet, z.B. als du mit allen Einkäufen auf den Boden fielst, aber dass dir glücklicherweise jemand zu Hilfe kam? Was machst du, wenn du jemanden fallen siehst? Danach wird der Blick auf die Noahgeschichte gerichtet. Noah wurde von Gott verschont. Was meinst du, was Gott wollte, dass Noah tun sollte, als er wieder aus dem Boot steigen konnte? (Leben, wie Gott es beabsichtigt hat, und dadurch anderen zum Beispiel dienen, wodurch Noah die anderen vor einer gottlosen Existenz retten konnte.)

Genau wie bei der islamischen Religionsstunde für die Mittelstufe schreiben die Schüler der Oberstufe bei der Erkennungsstunde auf ein Zettelchen (dieses Mal in der Form eines Wassertropfens ausgeschnitten) was konkrete Beispiele für "Gut leben" sind. Diese Tropfen werden in einem Eimer gesammelt. Sie werden wieder beim Wochenabschluss der Mittel- und Oberstufe gebraucht. Ein Mitglied des Teams berichtet von den Regentropfen, die durch die Oberstufe angefertigt wurden. Einige Schüler aus dem Mittelstufe holen Tropfen aus den Eimern und lesen sie vor. Auch hängt ein großer Regenbogen aus, der in dieser Woche von einer Klasse gemacht wurde. Dann wird noch eine Geschichte „Das Rettungsboot des Menschen“ vorgelesen. Damit wird das Wochenthema über Noah/Nuh abgeschlossen.

(aus: J.L. Klink, Bibel für Kinder, Wageningen, 1982, S.31-34)

4.6. Wünsche und Möglichkeiten für die Zukunft

Unter der zentralen Fragestellung "Was ist und will diese interreligiöse Schule?" wurde, über mehrere Jahre verteilt, an der Juliana-van-Stolberg-Schule geforscht; diese Untersuchungen sind verankert im bestehenden Forschungsprogramm "Kontext und Sinngebung". Sie besteht aus vier Teiluntersuchungen.

1. Eine Untersuchung nach der Identität dieser interreligiösen Schule.

2. Eine Untersuchung nach der Sichtweisen-Entwicklung der Mitarbeiter an dieser Schule und welche Faktoren dabei von Bedeutung waren.

3. Eine Untersuchung nach der religiösen Entwicklung der Schüler aus den Gruppen 6-8

in einer interreligiösen Schule.

4. Eine Untersuchung zu den Lernentwicklungsprozessen der lebensanschaulichen Bildung, wobei im besonderen die Aufmerksamkeit auf die Zielvorgaben und das Lehrmaterial für die lebensanschauliche Bildung gerichtet werden sollte, um letztlich zu einer Unterrichtsreihe zu kommen, die als Modell für die Entwicklung des nachfolgenden Materials dienen kann.

Das Angenehme dieser Zusammenarbeit zwischen der Rijksuniversiteit Utrecht und der Juliana-van-Stolberg-Schule ist, dass nicht nur der interreligiöse Unterricht auf diese Weise überprüft und begleitet wird, sondern dass das erworbene Wissen auch in einem breiteren Zusammenhang für andere Schulen gebraucht werden kann.

5. Schlussbetrachtung

Die Leitfrage der Schulanalyse lautet: "lnterreligiöser Unterricht an der Juliana-van-Stolberg-Schule: Ideal oder Wirklichkeit?“ Durch die Beschreibung des gesamten Entwicklungsprozesses und dabei vor allem des religiösen und lebensanschaulichen Unterrichtes an der Juliana-van-Stolberg-Schule wurde versucht, wiederzugeben, wie auf der Juliana-van-Stolberg-Schule der interreligiöse Unterricht mit Inhalt erfüllt wurde.

Aufgrund dieser Gegebenheiten und der Entwicklungen in der Geschichte der Schule ist unserer Einsicht nach die Schlussfolgerung berechtigt, dass seit 1990 die Juliana-van-Stolberg-Schule nicht allein dem Namen nach, sondern auch in Form und Inhalt eine interreligiöse Schule geworden ist. Dabei sind wir davon durchdrungen, dass das Endziel innerhalb des interreligiösen Unterrichtes noch nicht erreicht ist.

Zum ersten befindet sich das Unterrichtsmaterial für die religiösen und lebensanschaulichen Unterrichtsstunden noch in einem vorläufigen Stadium. Die Schüler, die jetzt in die Juliana-van-Stolberg-Schule gehen, fungieren tatsächlich als Testpersonen, bei welchen überprüft wird, ob das Material geeignet ist.

Zum zweiten ist die Juliana-van-Stolberg-Schule ein Vorläufer auf dem Gebiet des interreligiösen Unterrichts. Die Menschen, die ihren Beitrag zu dieser Form des Unterrichts liefern, haben keine Beispiele oder Vergleichsmaterial, wie andere Schulen den interreligiösen Unterricht mit lnhalt erfüllen, sondern müssen es aus ihrer eigenen Kreativität und Erfindungsreichtum holen.

Wer hat dieses ldeal getragen? Durch wessen Zutun konnte dieses ldeal Wirklichkeit werden? Und was bedeutet dies für andere Schulen, die, vielleicht inspiriert durch die Juliana-van-Stolberg-Schule und angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen, auch selbst eine derartige Richtung einschlagen würden?

Wenn man sich fragt, wer dieses Ideal getragen hat, dann denken wir an das Team der Juliana-van-Stolberg-Schule. Die Teammitglieder haben jahrelang vollständig hinter ihren Idealen erbrachten. Das zeigt sich auch in der Tatsache, dass trotz der Anstrengungen, die sie während dieser Jahre erbrachten, und der Enttäuschungen, die sie verarbeiten mussten, der Personalwechsel besonders klein war.

Insbesondere der Leiter dieses Teams, der Direktor der Juliana-van-Stolberg-Schule, Bart ten Broek, war stets der inspirierende Motor hinter dem Prozess. Außer der Wertschätzung für die enormen Anstrengungen, die Direktor und Team erbracht haben, ruft diese Kraftanstrengung auch eine Reihe Fragen auf.

1. Ist es eigentlich gut, dass eine so umfangreiche Entwicklung, wie sie in der Juliana-van-Stolberg-Schule stattfindet, hauptsächlich durch eine Person getragen wird? Steht oder fällt nicht der ganze Prozess, auch der, in welchem sich die Teammitglieder befinden, mit seinen Anstrengungen? Und was geschieht, wenn jemand wie er beschließt, die Schule zu verlassen? Sind Team, Vorstand und Eltern dann in der Lage, miteinander - ohne diese inspirierende Leitung - den Prozess weiterzuführen?

2. Das Existenzrecht einer interreligiösen Schule wie der Juliana-van-Stolberg-Schule wird durch die Anwesenheit eines motivierenden Direktors nicht allein gewährleistet. Ob die Schule in der Zukunft erhalten bleiben wird, hängt zu einem großen Teil auch von den Auffassungen der Eltern über interreligiösen Unterricht ab.

So hat sich in einem Zeitraum von zehn Jahren die Anzahl der Schüler von 80% Autochthonen zu 80% Allochthonen verschoben. Die Anzahl niederländischer Schüler hat also in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, wodurch es stets mehr danach auszusehen beginnt, als werde die Juliana-van-Stolberg-Schule eine sogenannte "schwarze Schule", oder sie ist dies sogar schon. Anscheinend wird die Integration zwischen muslimischen und christlichen Schülern, die diese Schule vor Augen hatte, von den niederländischen Eltern noch weniger geschätzt.

Dass für niederländische Eltern eine Schwelle besteht, ihre Kinder in die Juliana-van-Stolberg-Schule zu schicken, ist in dem heutigen sozialen und gesellschaftlichen Kontext vielleicht begreiflich. Eine Wahl für die Juliana-van-Stolberg-Schule beinhaltet für sie nämlich mehr als eine Entscheidung für interreligiösen Unterricht. Weil von einer gleichgewichtigen Verteilung von autochthonen und allochthonen Schülern auf der Schule keine Rede mehr ist, impliziert dies für niederländische Schüler, dass sie überwiegend mit allochthonen Schülern in die Schule gehen. Obwohl man sich fragen könnte, inwieweit dies für niederländische Schülerauf der Juliana-van-Stolberg-Schule ein Problem ist, erweist sich, dass es dies für ihre Eltern häufig wohl ist.

Nachdem diese Tendenz nun einmal eingetreten ist, ist es sehr schwer, diese zu durchbrechen. Bleiben nicht viele Eltern in der Argumentation stecken, dass interreligiöser Unterricht auf der Schule eine realistische und auch wünschenswerte Möglichkeit ist, aber unter der Bedingung, dass in den verschiedenen Gruppen die Anzahl allochthoner und autochthoner Schüler in redlichem Maße gleichgewichtig verteilt ist? Nur eine sehr begrenzte Anzahl niederländischer Eltern schickt gerade, weil sie in dieser heutigen multi-religiösen Gesellschaft den Umgang mit Andersgläubigen so wichtig finden, ihre Kinder auf die Juliana-van-Stolberg-Schule. Für die Schule ist das eine Bestätigung des Gedankens, dass der interreligiöse Unterricht ein tatsächliches Bedürfnis erfüllt. Leider kommen diese niederländischen Kinder nur "tropfenweise" in die Schule, so dass damit der Teufelskreis nicht durchbrochen ist. Obwohl die Juliana-van-Stolberg-Schule diesen Kreis zu durchbrechen sucht, indem sie nach außen tritt und vor allem niederländische Eltern auf die Wichtigkeit des Unterrichtes, wie er an dieser Schule gegeben wird, hinweist, scheint es erforderlich, dass neben diesen Anstrengungen sich auch die örtliche Stadtverwaltung und die Kirche noch mehr ihrer Verantwortung für die Einrichtung von interreligiösem Unterricht bewusst werden.

Es versteht sich von selbst, dass die Zukunft der Juliana-van-Stolberg-Schule auch zu einem großen Teil in den Händen der muslimischen Eltern liegt. Was ist ihre Motivation, ihre Kinder auf die Juliana-van-Stolberg-Schule zu schicken? Weil die Schule in der Nachbarschaft steht, weil Kinder von Bekannten und Familie dorthin gehen oder weil sie Befürworter des interreligiösen Unterrichts sind?

Obwohl seit der Eröffnung der islamischen Schule in Ede jährlich eine Anzahl muslimischer Schüler durch ihre Eltern von der Juliana-van-Stolberg-Schule auf diese Schule umgemeldet werden, ist die Mehrzahl der muslimischen Schüler auf der Juliana-van-Stolberg-Schule geblieben. Kann hieraus positiv gefolgert werden, dass die Mehrheit der muslimischen Eltern, wenn sie einmal mit dem interreligiösen Unterricht bekannt gemacht wurden, dadurch auch bewusste Befürworter geworden sind, oder muss gerade die Ummeldung von Schülern der Juliana-van-Stolberg-Schule auf die islamische Schule als ein Signal gesehen werden, dass muslimischen Eltern islamischen Unterricht wichtiger finden als interreligiösen Unterricht?

3. Wie würden christliche Eltern den Unterricht in der eigenen Religion an einer Schule wie dieser erleben? Sie werden ihre eigenen Schulerfahrungen häufig als Ausgangspunkt nehmen. Auf „ihrer“ protestantisch-christlichen Vorschule und in der protestantisch-christlichen Grundschule wurde der Tag immer mit Gebet begonnen. Auch sangen sie zu Beginn des Tages „christliche Lieder“ und es wurde durch die Lehrerin oder den Lehrer eine Geschichte aus der Bibel erzählt. Mit den eigenen Erinnerungen im Hinterkopf wird man in der Juliana-van-Stolberg-Schule oft die Elemente vermissen, die für die christlichen Eltern gerade so kennzeichnend waren. Gebetet wird auf der Juliana-van-Stolberg-Schule nicht viel und die Wocheneröffnungs und -schlussfeiern muten vielleicht unverbindlich an.

Man sollte sich selbst aber die Frage stellen, ob diese Art von Bedenken berechtigt sind. Es hat sich auch innerhalb des protestantisch-christlichen Unterrichtes in den letzten Jahren sehr viel verändert. Viele protestantisch-christliche Schulen kämpfen mit Identitätsproblemen. Der christliche Charakter auf einer protestantisch-christlichen Schule ist nicht immer gleichmäßig sichtbar. Außerdem kann man sich fragen, ob die Weise der Glaubenserziehung, wie man sie selbst in der Schule erfahren hat, eine Gewähr für eine bestimmte Form von Religiosität ist.

Daneben muss in Betracht gezogen werden, dass auch die Gesellschaft sich seit der eigenen Schulzeit verändert hat. Das nötigt auch unterrichts-inhaltlich zu einer näheren Besinnung, wobei man nicht ohne weiteres an den Methoden von früher festhalten kann.

Die Verwirklichung des interreligiösen Schulunterrichtes wird eine Sache des langen Atems bleiben. Es geht um eine relativ neue Form des Unterrichts. Die niederländische Gesellschaft war lange Zeit stark auf „Säulen“ gegründet. Wer protestantisch war, ging auf eine protestantisch-christliche Schule. Wer römisch-katholisch war, auf eine katholische Schule. Auch in anderen Bereichen war die Versäulung spürbar. Inzwischen hat das Säulensystem durch die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen stark an Bedeutung verloren. Die Frage kann allerdings gestellt werden, inwieweit dies auch für die Schulwahl der Eltern gilt. In der Schule ist die Versäulung noch nicht überwunden. Man kann sich fragen, ob der christliche Teil unserer Gesellschaft nicht erst durch eine Phase der Bewusstwerdung hindurch muss, bevor er überhaupt die Herausforderungen und die Wichtigkeit der Interreligiösität in der Schule begreifen kann. Diese Dokumentation will hierzu beitragen.

Eine Sache müsste allerdings deutlich sein: Interreligiöser Unterricht ist möglich.

Die Juliana-van-Stolberg-Schule zeigt, wie!

Zuerst erschienen in:

Iserlohner Con-Texte, ICT 13: Interreligiöse Schule - ein Vorbild aus den Niederlanden.

Hg. Paul Schwarzenau / Reinhard Kirste. Iserlohn 1995, S. 4-33, hier zitiert: S. 4.24-33

© InterReligiöse Bibliothek (IRB)

.jpg)